石鲁 (1919~1982),当代中国画家。石鲁作品多以黄土高原为母题,通过粗犷的山石、苍劲的笔触,隐喻革命精神的坚韧性。这种“以景载道”的手法,既延续了延安文艺传统,又赋予地域景观以时代象征意义。下面从庋藏多年其数百件作品中悉心甄选谨献石鲁代表作《陕北高原放牧图》,以飨藏家。180×96cm。非专业拍照,图片仅供参考,所有藏品信息以实物为准。

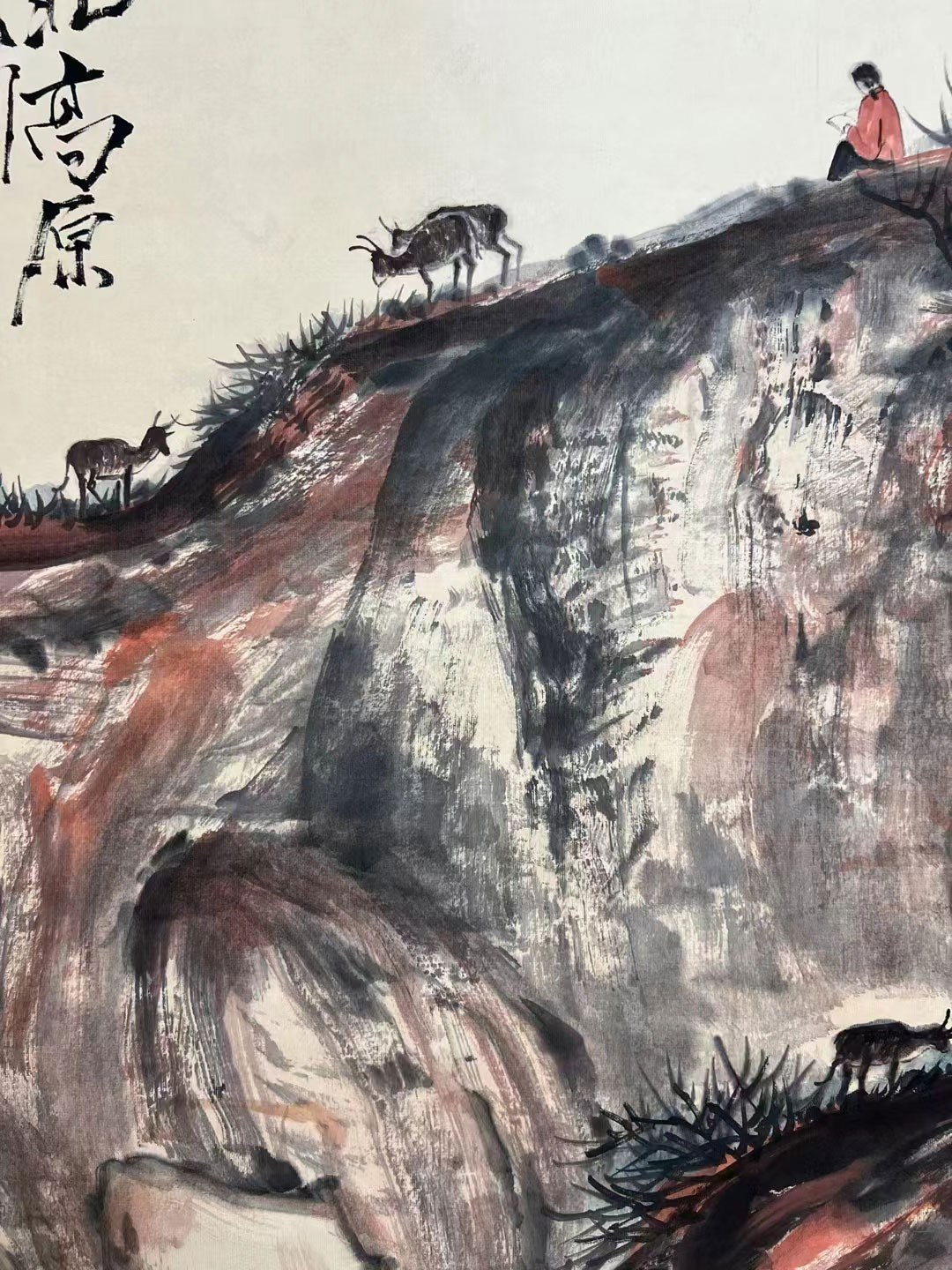

△石鲁《陕北高原放牧图》

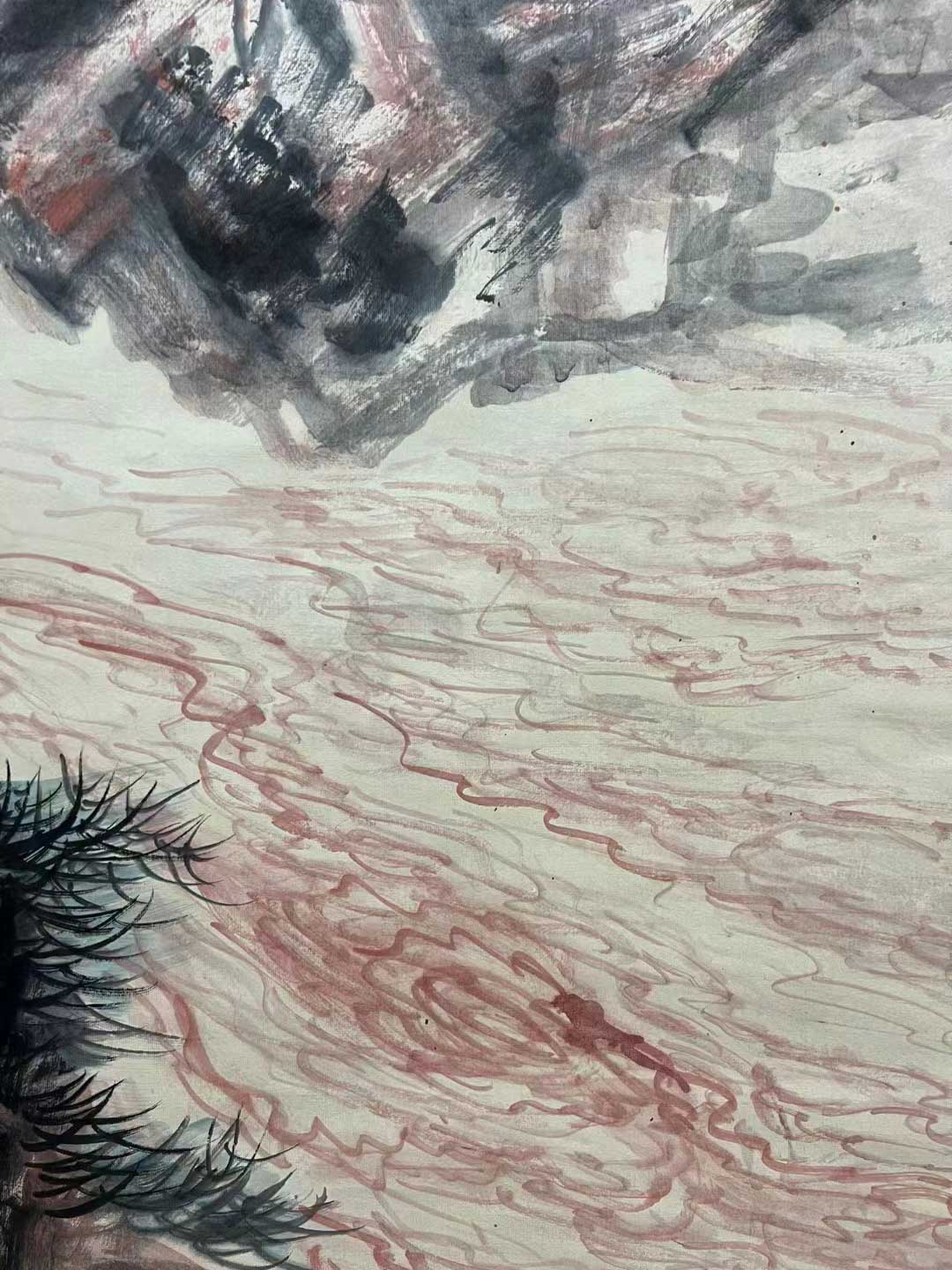

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-1

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-2

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-3

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-4

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-5

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-6

△石鲁《陕北高原放牧图》局部-7

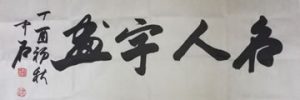

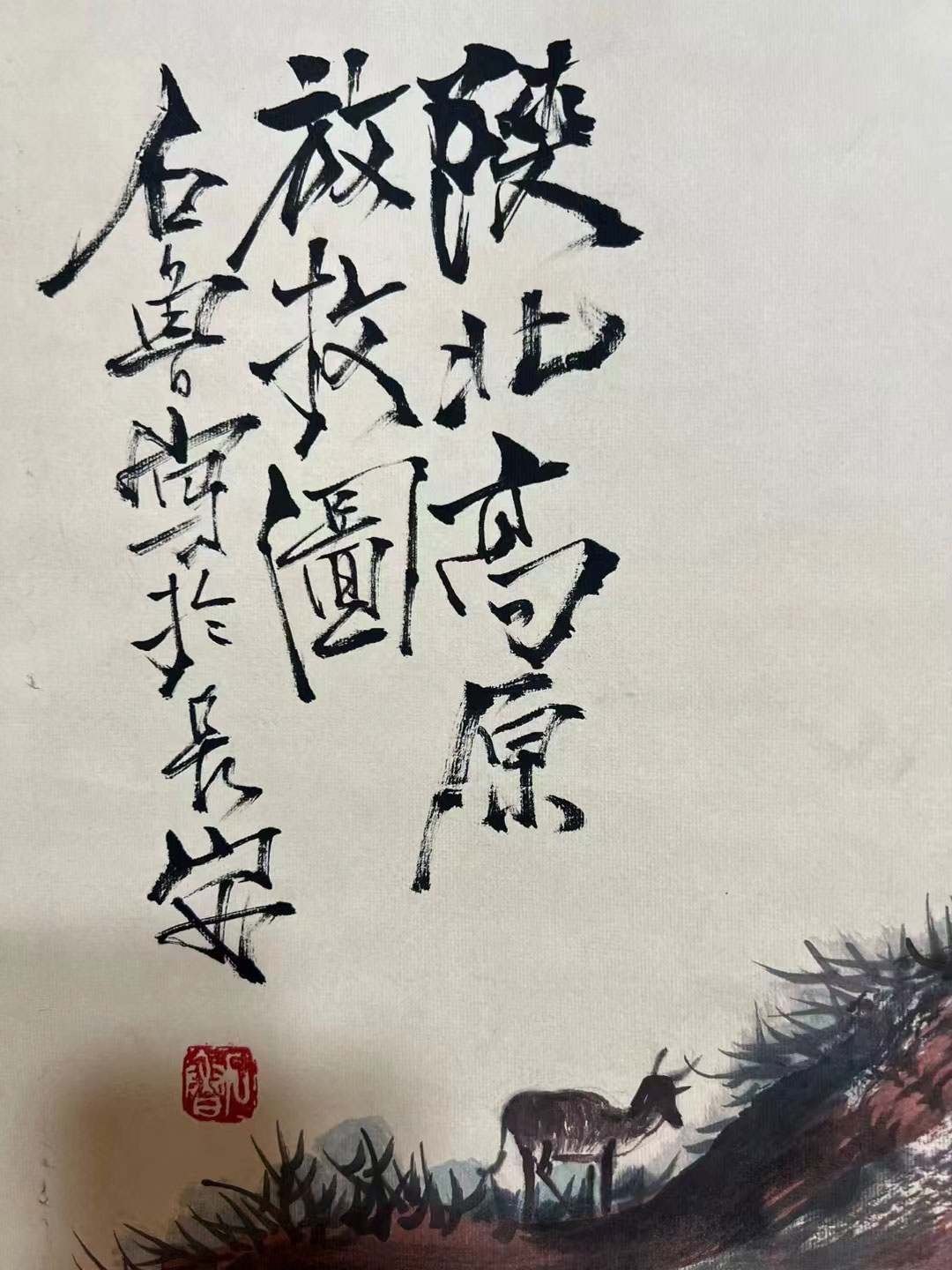

题识:陕北高原放牧图。石鲁写于长安。钤印:石鲁(白文)、石鲁(朱文)

石鲁原名冯亚珩,四川仁寿人,中国现代美术史上具有开拓精神的艺术家,长安画派创始人之一。早年研习传统中国画,1939年赴延安投身革命,从事版画、年画创作,奠定其“艺术为人民服务”的思想根基。新中国成立后,他以黄土高原为母题,开创“以景载道”的红色山水新范式,提出“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术理念,推动中国画从文人趣味向时代精神的转型。

石鲁《陕北高原放牧图》描绘的是陕北高原的景象。画面呈现出雄伟壮丽的山石结构,使用了浓淡相宜的墨色,以及少量的赭红色渲染出高原的质感和层次。在画面上部,一位穿红衣的少女坐在高处的山石上,给人一种悠闲宁静的感觉。山石上有几只羊,展现出陕北高原的放牧生活。近景处,尤为引人注目的是一片用赭石勾水纹细腻描绘的水面,以其独特的韵味为整幅画作增添了几分灵动与生机。画中点缀着几丛稀疏的野草或低矮的灌木,与山石、放牧的少女形成鲜明对比,进一步丰富了画面的层次与细节。整体画面气象宏大,充满了自然的野逸和人文的气息,成功地表现了陕北高原的独特风貌。石鲁以其独特的艺术风格和深厚的艺术造诣,将陕北高原的自然景观和人文风情展现得淋漓尽致。

石鲁《陕北高原放牧图》的笔墨特点集中体现了其艺术转型期的探索精神。画中采用刀劈斧砍般的焦墨皴擦技法,以干涩遒劲的线条表现黄河激流与山崖的激烈碰撞,如崖壁的肌理通过横向短促的枯笔皴擦呈现,强化了视觉冲击力。突破传统文人画的雅逸规范,山体造型夸张变形,通过扭曲的崖壁走向与激荡的水流线条,形成“野”与“乱”的动势节奏。画面中黑色块面占据主导,以浓重墨色堆叠出山崖的体量感,局部施以淡赭石渲染,在“黑”中寻求层次变化。山体结构几何化处理,通过三角形、梯形等硬边形态的叠加,形成类似版画刀刻的刚健质感。将西画体面造型融入水墨,山崖的块面结构借鉴立体主义分割手法,但局部仍保留传统斧劈皴的笔意。《高原放牧图》通过上述笔墨语言,将自然景观转化为革命激情的隐喻,其“粗粝中见精微”的创作理念,成为石鲁突破传统山水画程式的重要标志。

其笔触中既有石涛“我自用我法”的写意精神,又融入延安时期革命美术的雄强气质,成为中国画从文人趣味向现代性转型的关键节点。画面以浓重焦墨勾勒山崖轮廓,同时融入朱砂、赭石等矿物颜料,通过干涩笔触与色块堆叠,形成厚重粗粝的质感。例如崖壁的暗部以焦墨皴擦表现肌理,阳面则施以淡赭石渲染,既强化山体体积感,又暗合黄土高原的地域色彩特征。这种“墨色为骨,淡彩为肉”的技法,既保留传统水墨韵味,又突破单一墨色的视觉局限。《高原放牧图》通过色墨交融的技法,将黄土高原的地域特质转化为兼具写实与象征的艺术语言,成为石鲁突破传统文人画色彩体系的重要实践。

值得一提的是画面上部的读书少女形象具有鲜明的新中国文艺创作的时代特色。这一形象突破了传统山水画中人物符号化的局限,将劳动者与求知者身份融合,折射出新中国“扫盲运动”与“知识下乡”的社会背景。石鲁以简练的线条勾勒少女清秀面庞,既保留写意的洒脱,又赋予人物静谧感。这种刚柔并济的刻画手法,与《转战陕北》中“领袖侧影与黄土高原的雄浑交融”一脉相承,展现了石鲁对革命浪漫主义美学的探索。画面中,粗犷的山石与少女的细腻、黄土的苍茫与书卷的文雅形成对比,既凸显了陕北高原的质朴风貌,又以读书细节暗示了延安时期“文化扎根乡土”的历史传统。这种表达延续了长安画派“一手伸向传统,一手伸向生活”的创作理念。

未经允许不得转载:名人字画网 » 至臻典藏——石鲁代表作《高原放牧图》

名人字画网

名人字画网

六十年代初代表作——石鲁《陕北秋色》

六十年代初代表作——石鲁《陕北秋色》 石鲁作品《秋雨》,精品力作

石鲁作品《秋雨》,精品力作 石鲁丈二钜制《秦岭冬麓》,巅峰之作!

石鲁丈二钜制《秦岭冬麓》,巅峰之作! 石鲁丈二钜制《改天换地》,馆级藏品

石鲁丈二钜制《改天换地》,馆级藏品 石鲁馆级藏品《陕北金秋》,史诗般经典力作

石鲁馆级藏品《陕北金秋》,史诗般经典力作 石鲁作品《黄河两岸度春秋》,有震撼人心的魅力!

石鲁作品《黄河两岸度春秋》,有震撼人心的魅力! 石鲁的杰作《东渡》,超越常规的审美意识!

石鲁的杰作《东渡》,超越常规的审美意识! 艺术大师石鲁诞辰100周年 ▏女儿石丹谈眼中的父亲

艺术大师石鲁诞辰100周年 ▏女儿石丹谈眼中的父亲 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!