作为当代“中国写实画派”的倡始者与灵魂人物,艾轩生于局势混乱、战火频仍的时代,童年充满不安与惊悸。他自幼喜欢画画,但没有人教,凭著自己的毅力及坚实绘画技巧考上中央美术学院附中,学习素描、速写和水彩。文化大革命时期,艾轩和同学被分配到张家口劳改,艰苦的四年间,他只能偷偷的画画。1973年,艾轩被分配到四川成都部队当行军画师,以绘画记录红军,画具政治意味的作品。这段时期,艾轩随著军队到四川西北的阿坝地区,亦是艾轩接触西藏的开始。

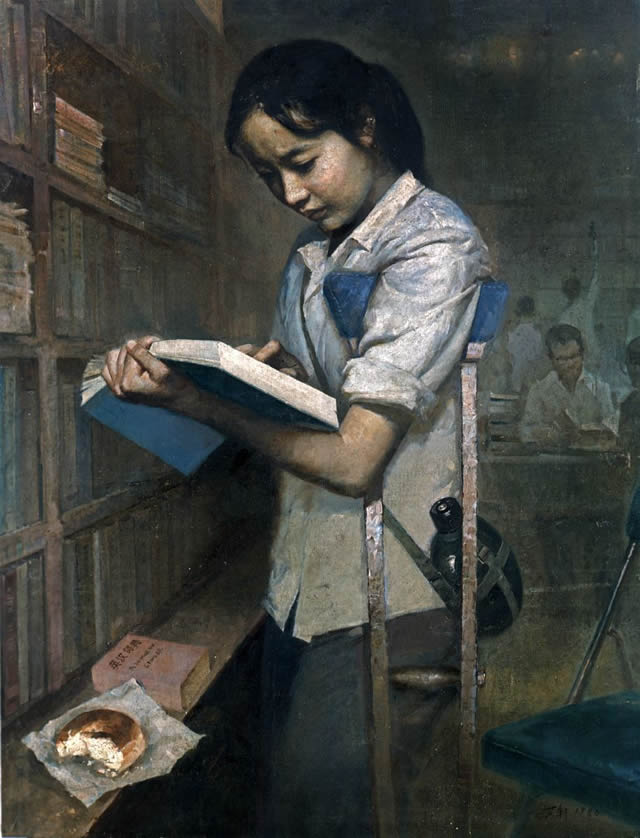

在中央美术学院附中时的艾轩,1964年

在四川成都部队时身为行军画师的艾轩(左一,下),1973年

1973年,艾轩早期的油画作品

在整个西藏的岁月,艾轩跟着部队一起,在西藏寻找藏人英武的形象。在那个时候,艾轩笔下的藏人是英雄的,是红光亮的,绘画一直持续到1980年。1981年,艾轩以油画《有志者》获得了全国青年美展二等奖,30多岁的艾轩在艺术界开始获得知名度。同时,这也是他艺术创作的转捩点。

1984年,艾轩在乐山和何多苓在街头行进,孝治平拍摄

艾轩 《有志者》 1980年作

因朋友的建议,艾轩打算到四川美院进修,但校方以招生额满为由拒绝。在此期间,艾轩住在好友何多苓家,并在川美朋友们身上得到启发: 以往画画的固定概念是要有主题,并符合别人要求,但他们却将画画变成个人情感的宣洩,以最合适的状态、场景、气氛表现画家的情绪。一个月后回到成都军区,潜藏在他心中的情绪似乎完全被释放,自此,艾轩开始绘画属于抒发自我风格的《西藏》系列作品,艾轩说:

“有一种情感的基础,是对世界潜在的感觉,我以往没有被发掘出来的,在藏区被发掘出来了。我心中常想,有一个孤寂的地方,可以把自己的一生託付给它,在纷扰中寻找到一份宁静,在西藏,我找到了这种感觉。”

《圣山》 布面油画 2009年

在四川阿坝地区,艾轩长期和当地的牧民生活在一起,开始接近着更为真实和自然的藏区人民,跟他们一起经历四季的变化。有时一天下来就会经历好几个不同的季节,早晨很冷,中午很热,下午还有可能下冰雹,还有飘雪。艾轩见到那雪打在那些藏民身上,一点表情都没有,当地的小孩脸上都是高原红:

“你感觉人特别渺小,就在这种环境里面,人任自然蹂躏,快速的老化,摧毁人的力度比内地要强。那时,我的心里面就有一些触动,你就会发现描写这种东西会好一点。当时在四川美院看到一件作品,感觉到跟西藏看到的很相似,破破烂烂的那些木头房子、木头栅栏,一个荒原般的地方,人随便就是躺在那,趴在那。那时,我的自我意识就开始浓起来了。

藏区吸引我的是外在的东西,天空是湛蓝的,人的皮肤是黝黑的,配饰又是那么鲜艳,草地到处盛开着鲜花……我第一感觉像是到了异域,完全不同的天地。后来,才真正感觉到,在那里能寻找到很符合我追求的一种精神。大自然激活了我深层的心理诉求,我找到了诉说的空间。

我更多感受到的不是壮丽和辽阔,而是作为人的孤独和渺小。人在自然面前显得太单薄、脆弱和无奈,地平线特别辽阔,人是那么渺小,被远方严峻的地平线回收和释放。”

《安曲的冬日》 布面油画

《安曲的冬日》 布面油画

《瓦切村的初冬》 水墨设色纸本 98×101cm 2017年

每一个女孩眼睛里充满渴望的眼神,内心的独白。

这么多年来,你为什么持续不断地画同一个地方相同的人物?

因为这体现出你想表现的一种形象。每个人慢慢会把形象归纳起来,形成审美的模式,渐渐的你画谁都像这孩子。形成模式以后就很难改变了。比如黄胄画的驴,徐悲鸿画的马,他画出来永远是那个样子。包括田黎明画的那些姑娘,大眼睛,木讷的表情,他就老画这个,大家也没有非议。

△艾轩油画作品《藏族女孩》,美得让你窒息!【本站藏品】

有模式,好的方面来说是面貌清晰,不好的方面来说,就是个性不太强。你忍不住想,是不是要有些新的形象呀?其实未必。像莫迪里阿尼,他画的男男女女都长那样,大长脖子,眼睛那么勾两下。林风眠最没趣,他简直别无二致,女孩往那一坐,斜挑眼一勾就完了。

如果中国有一百万个人画画,画出一百万个模式,看起来不一样丰富吗?没必要一个人一定要画出多少样子来。相反,一个人盘踞一个风格,一个模式,反而更好一点。盘踞好了,比你左门外道的好,掰玉米掰一个扔一个。你看张晓刚画的人都一样,你要他画一个完全不同的洋人,他还会不适应。

《走远的人》 布面油画 132×132cm 2014年

构思成熟之后,制作成草图,再把收集来的各种素材在草图上拼接和反复更换,以便找到最合适的点。把草图搞好之后,通常要把它们搁置一段时间,在另一种新鲜状态下,再看它们时会有不同的感觉。

确定要画一张画之前,最好营造一个良好的工作状态,各种工具要备齐。我喜欢用铅笔在制好的画布上画底稿,用硬的铅笔画很浅的稿子,这样用错了便于修改。橡皮是用软得能在手中发粘的那种,威力巨大。这种铅笔加橡皮的方式是在美院附中上学时老师上素描课教的,一直沿用至今。可见人之顽劣。

等到各个部位布置好了,我会用一种叫做亚克力(ACRYLIC)的半透明的做底子的材料来覆盖这层脆弱的铅笔稿子。

《陌生人》 55×40cm 1982年

用大笔挖一块“亚克力”堆到所画的人的脑袋顶上,然后用大而平的刮刀顺着往下赶,一下子就把铅笔稿给覆盖了。覆盖住一个局部就用刮刀反复往一个方向赶平,接下来如法炮制,直到把整个画面全部盖满一遍。因为这种亚克力是半透明的,所以全部覆盖的同时,铅笔稿子会在“那层”下清晰的显现出来并不受损害,这就为下一步做不同程度的肌理效果提供了“位置”。这是准确的做好底子的根据。

干透之后,用松节油调稀了透明颜色罩上去,边罩边照顾好大的色彩关系,像画水彩那样,松节油调到能让油和颜料的混合体流到已经做好的草底子的草沟里去。这样,流到凹处的颜色是重的,而流到凸起部分的颜色是亮的。多染几遍,不断的加重该重的颜色,会出现很丰富很生动的效果。加之以点呀,染呀,勾画什么的,等到再干透了,用细笔去丰富它们,提着细笔去画很细的穿插走向,慢慢会有很多经验。

注意在一个整体的调子里,用相互渗透的方式使冷暖色有变化而不唐突。在仍然不够满意、丰富感还不够的情况下,可以等画干透之后,用砂纸在“肌理”上打磨。不要有规律的打磨,要打两下走远了看看,常常会出现精彩的感觉。但如果打磨过分了,也可能把原来好不容易画的关系破坏掉,这一定要把握住分寸。

《穿越狼谷》 布面油画 160x130cm 2007年

刻画人的眼睛和细微的表情也挺麻烦,常常是改过来改过去。有时就差那么一点点,追求的表情没有兑现,只好重新来过。我喜欢画微妙的表情,不是太夸张的,大喜大怒的,但也不尽然是呆木,应该是呆木而不木讷的。有时仅仅把嘴唇的一角画一下就变了,或者把眼睛的眼黑、眼白的关系来回调试一下,眉毛抑或扬一下,重一点儿,轻一点儿,都会影响到整个面部的精神价值,至今,我还是未能画成一幅令我完全满意的脸。留下一大堆遗憾,下辈子再说吧。

《歌声离我远去》 布面油画

我从小就喜欢画画。最开始和所有的小孩一样,看小人书,画点骑马打仗的人物。考上美院附中后,按部就班地学习素描、速写、色彩。1969年,我和同学们一起下放到张家口蔚县的农场,在那里待了四年。那时候,画画算是资产阶级业务。干完活儿,几个人凑一块儿,挤在一个小屋里互相画,今天你画我,明天我画你。被别人看见以后告发了,把我们作为典型批评。

从此不敢明目张胆地画,只能偷偷地。开会的时候,我就画旁边那人。上头在作报告,我假装记笔记,实际上是在画旁边人的耳朵。这耳朵哪个地方是脆骨,哪个地方是肉,观察得一清二楚。光是耳朵我画了好多,以至于我现在耳朵画得特别好。除了耳朵,还画侧面的鼻子。两年以后解禁了,重新允许画画。大家就带着纸笔到农村去,找老乡画像。空闲时间也是一屋子一屋子在那儿画,因为每个人画画都需要光亮,屋子里点了一圈煤油灯,那种气氛还是很有意思的。

未经允许不得转载:名人字画网 » 艾轩:西藏是我灵魂的寄存地

名人字画网

名人字画网

许道宁《枯木溪禽图》欣赏

许道宁《枯木溪禽图》欣赏 文鼎《山水扇面》欣赏

文鼎《山水扇面》欣赏 一山一宁《松下达摩图》欣赏

一山一宁《松下达摩图》欣赏 李鳝《五松图》欣赏

李鳝《五松图》欣赏 翁雒作品《耕烟翁画像》欣赏

翁雒作品《耕烟翁画像》欣赏 黄乐之《隶书图》欣赏

黄乐之《隶书图》欣赏 蒋廷锡《太平楼阁图》欣赏

蒋廷锡《太平楼阁图》欣赏 吕纪《四季花鸟图》欣赏

吕纪《四季花鸟图》欣赏 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!