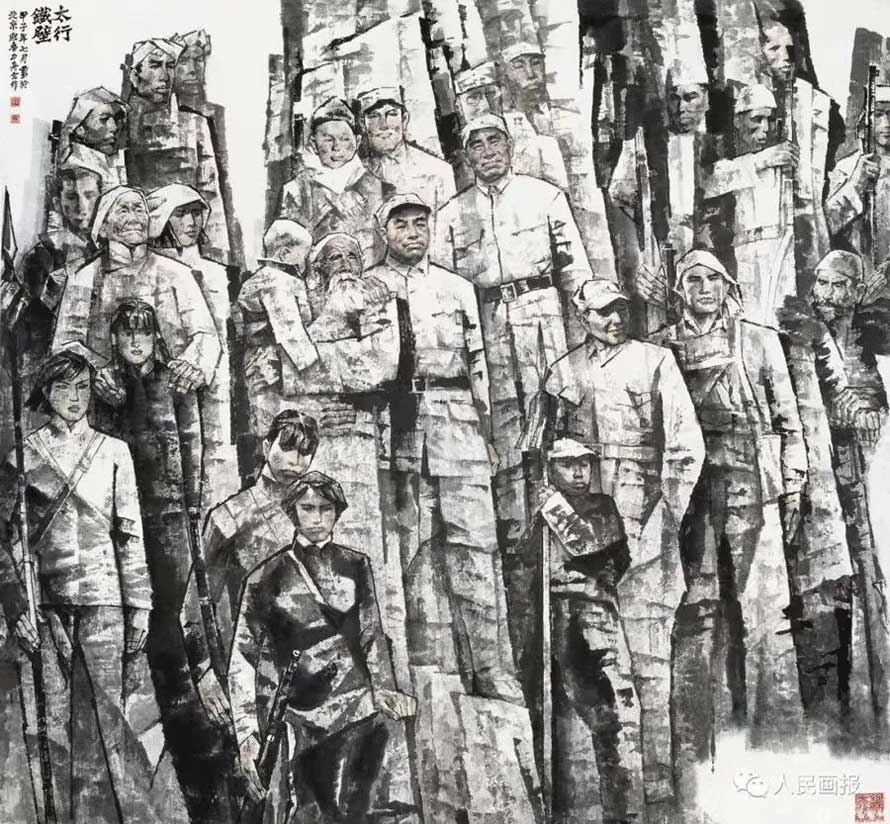

《太行铁壁》是我国中国画画坛伉俪王迎春、杨力舟合作完成的作品。该作品创作于1984年,在“第六届全国美术作品展览”上荣获金奖,并被中国美术馆收藏。作为该题材最为重要的中国画代表作品,王迎春、杨力舟二人绘制的《太行铁壁》借助传统绘画语言与当代艺术表现技法,充分体现出中国军民以钢铁般的意志同仇敌忾、共御外辱的精神和决心。

△王迎春杨力舟《太行铁壁》

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。根据党中央和毛泽东的战略部署,朱德总司令率领八路军强渡黄河,挺进太行。八路军总部和中共中央北方局长期驻扎在太行山区,领导和指挥敌后抗日军民建立了晋绥、晋察冀、晋西南、晋冀鲁豫等抗日根据地,进行艰苦卓绝的斗争。1942年5月,日军对太行根据地进行“铁壁合围”大“扫荡”,为掩护机关突围,八路军副总参谋长左权将军率部出征,在突破敌人最后一道防线时不幸中弹牺牲,一位才华横溢、智勇双全的八路军高级将领为了拯救民族的危亡,献出了年仅37岁的宝贵生命。

《太行铁壁》共描绘了52位军民男女,其中既有中国共产党的高级将领,如朱德、彭德怀、刘伯承、邓小平、左权等,又有诸多无名将士和普通民众。在画面构制中,王迎春、杨力舟采用了将各具特色的人物形象与太行山势相互融合的手法,于壁立千仞的岩石之中,勾画出众多可歌可泣的鲜活人物。在这些人物中,具有高度识别性的朱德、彭德怀等高级将领的形象和众多无名英雄融合在一起,与巍峨的太行山共同幻化为挺拔、刚强、坚不可摧的屏障,营造出一种不是浮雕胜似浮雕的效果。

《太行铁壁》采用的是一种新型纪念碑式的构图,依山就势将人物纵向排列成错落有致的数行,横向间又彼此相互关联,遥相呼应。画面中心刻画的是十大元帅之首朱德总司令的正面半身像,他头戴八路军军帽,身穿八路军军装,衣服边缘施以转折较为明确的浓重墨线,其他部分则用淡墨略加皴擦,使其形体于挺括之间尽显质朴、平实的风格特征。站立于朱德身前的是彭德怀、刘伯承、邓小平三位将领,他们均略侧向左前方,尤其是邓小平,左侧面部的1/3皆隐于背景色中,几乎看不出具体表情,但从其紧闭的双唇和左手插于裤袋中的悠然姿态,可见其内心的坚定和强大。在所有人物中,只有彭德怀的脚下刻画出一块类似台座的石头,表明了绘制者意欲突出彭大元帅不朽功绩的心理。《太行铁壁》中,彭总挺然直立于石座上的伟岸身姿,是艺术家用画笔作为武器,对当代政治历史人物做出的独特评价。

《太行铁壁》用充满激情的笔墨,刻画出太行山军民的抗战风骨。画面人物若隐若现,有的清晰,清晰到可见其红润的面颊,眼中的笑意;有的模糊,模糊到几与皴擦后的山岩混为一体,除了头部较为清晰之外,胸膛和手臂、腿部皆隐于岩间,似乎太行山千丝万缕的纹路褶皱,已成为太行军民的天然躯体。在对这些人物进行刻画的时候,王迎春、杨力舟特别关注到山势的形状,他们通过勾画若干竖长倾斜需要向上方仰视的山体,“用焦墨、浓墨、淡墨,在黑白、干湿、疏密、浓淡的变化中,形成总体的节奏与韵律”。在画面的黑白对比中,峭壁与略施淡彩的人物和谐统一。而中锋、侧锋、斧劈等方硬的笔触,也为观者带来强烈的审美旨趣和视觉冲击力,营造出宏大的水墨写意气势,塑造出“领袖和人民共同抗日的历史丰碑”。

《太行铁壁》是王迎春、杨力舟融合中西方绘画技巧,将写实造型手法与传统的水墨写意以及立体派式的现代构成有机结合的结果,该作品不但是太行军民抗击日军的丰碑,也成为中国画在新中国立足传统、不断进取的丰碑。

未经允许不得转载:名人字画网 » 《太行铁壁》作品赏析

名人字画网

名人字画网

张羽《松轩春霭图》欣赏

张羽《松轩春霭图》欣赏 曹知白《疏松幽岫图》欣赏

曹知白《疏松幽岫图》欣赏 曹知白《寒林图》欣赏

曹知白《寒林图》欣赏 胡廷晖《春山泛舟图》欣赏

胡廷晖《春山泛舟图》欣赏 王振朋《伯牙鼓琴图》欣赏

王振朋《伯牙鼓琴图》欣赏 边鲁《起居平安图》欣赏

边鲁《起居平安图》欣赏 陆行直《碧梧苍石图》欣赏

陆行直《碧梧苍石图》欣赏 商琦《春山图卷》欣赏

商琦《春山图卷》欣赏 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!